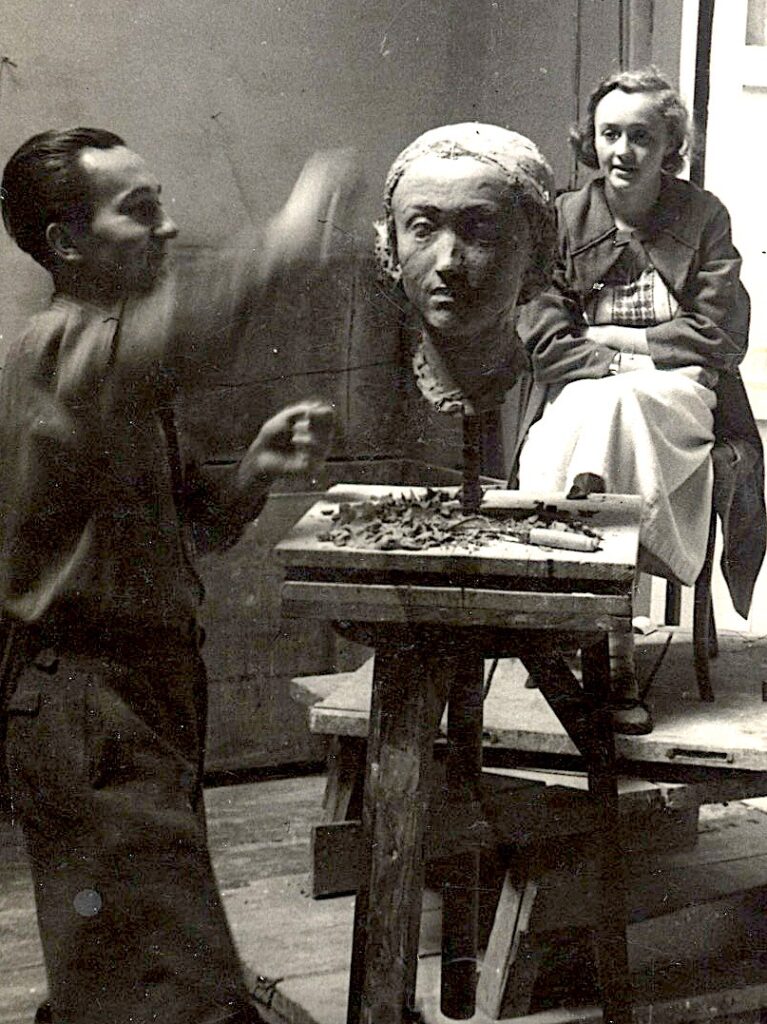

Hans Kindermann beim plastischen Porträtieren, 1930er-Jahre. Foto: N.N., Nachlass HK

1911-1935 MAINZ

Der am 21. Mai 1911 in Mainz geborene Künstler wächst in seiner Heimatstadt auf. Er gilt früh als künstlerisch begabt. Deshalb besuchte er nach dem Schulabschluss ab 1925 die Kunst- und Gewerbeschule Mainz. Auf sein Examen als „Innenarchitekt“ folgt eine erste freie künstlerische Selbstständigkeit, unterbrochen von einigen zeitlich begrenzten Tätigkeiten in Bereich Innenarchitektur.

Von 1933 an, bis wohl Anfang 1935, ist Hans Kindermann in einer Ateliergemeinschaft mit weiteren Mainzer Künstlern tätig. Dies geht aus Presseberichten hervor. In einem ehemaligen Gebäude der Kunstschule, das von der Vereinigung der Mainzer Handwerker übernommen worden war, wird diesen zu guten Konditionen eine Arbeitsmöglichkeit eingeräumt. Ein historisches Foto aus dieser Phase aus dem Nachlass des Künstlers, das auf der Startseite des Webauftritts zu sehen, macht deutlich, dass sich der Künstler bis dahin noch nicht zwischen Malerei und Bildhauerei entschieden hat.

In das Jahr 1933 fällt auch die erste Verheiratung Kindermanns. Am 11. März 1933 ehelicht er die Tänzerin Barbara Elisabeth – genannt Elsa – Flaig (1912-1996). Kurz darauf, am 9. Mai 1933, wird seine erste Tochter Wanda geboren. Die Ehe ist nicht von Dauer, sie wird am 20. Januar 1936 wieder geschieden. Dem ging ab 1935 eine räumliche Trennung voraus, denn der Künstler zog alleine nach Düsseldorf, um eine akademische künstlerische Ausbildung anzuschließen.

1935-1940 DÜSSELDORF

Mit dem Wechsel nach Düsseldorf an die Kunstakademie fällt für Hans Kindermann die Entscheidung für die Gattung Bildhauerei. Er tritt im Sommersemester 1935 in die Klasse des schweizerischen Bildhauers Alexander Zschokke (1894-1981) ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die durch das nationalsozialistische Machtsystem vollzogenen institutionellen wie auch personellen Veränderungen bereits vollzogen. Auf die Entfernung des dem Expressionismus eng verbundenen Direktors Walter Kaesbach 1933 ist die Entlassung von insgesamt 16 Professoren gefolgt, u.a. Heinrich Campendonk (1889-1957), Paul Klee (1879-1940), Ewald Mataré (1887-1965) und Oskar Moll (1875-1947). An der Akademie verbleiben bis 1937 Zschokke und Heinrich Nauen (1880-1940).

Mit Alexander Zschokke – ein bildhauerischer Autodidakt – hat Kindermann einen vom figürlichen Expressionismus geprägten Lehrer, den aber auch die klassizistische Kunstauffassung des George-Kreise im Berlin der 1920er-Jahre prägte. Sein Unterricht beinhaltete vor allem Antiken- und Naturstudium, was die Grundlage für die Entwicklung eines autonomen Werks der Studierenden bilden soll.

Vor seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Dienst 1937 ernennt Zschokke Kindermann zum Meisterschüler. Für den jungen Künstler schließt sich eine zweite Phase der künstlerischen Selbstständigkeit an. Diese ist von Porträt-(Aufträgen) und Figurendarstellungen geprägt und zeugt von einem intensiven Bemühen, eine persönliche bildhauerische Sprache zu entwickeln. Seine auf zeitgenössischen Fotografien überlieferten Arbeiten, die im Nachlass zu Tage traten, weisen eine enge Bindung an die moderne figürliche Bildhauerei auf.

In die späten 1930 Jahre fallen bei Hans Kindermann erneut private Veränderungen. Er heiratet am 9. Mai 1940 in Düsseldorf die Malerin Grete Krahl, die in der Klasse von Heinrich Nauen studierte. Am 20. September 1940 wird der erste gemeinsame Sohn Hans Joachim geboren, der den Spitznamen „Stropp“ trägt.

Hans Kindermann schließt sich dem sogenannten „Chronometer“-Kreis an, einem regelmäßigen Treffen von Künstlern in der gleichnamigen Düsseldorfer Gaststätte. Die Teilnehmer sind vom malerischen Expressionismus in der Nachfolge ihrer Lehrer an der Düsseldorfer Akademie ( Nauen und Campendonk) geprägt . Der Gruppe gehören u.a. Bruno Goller (1901-1998), Günter Grote (1911-185), Jupp Rübsam (1896-1976), Ferdinand Macketanz ( (1902-1970) und Ludwig Gabriel Schrieber (1907-1975) an. Sie sollten auf unterschiedliche Weise das nachfolgende Leben Kindermanns noch kreuzen bzw. beeinflussen.

Kriegseinsatz und Kriegswirren 1940-1943

Die Einberufung zum Kriegsdienst bei der Wehrmacht sorgt für eine Zäsur im Leben und Werk von Hans Kindermann. Wenige Wochen nach der Geburt des Sohns wird er eingezogen. Vom 26. November 1940 bis zum 6. April 1941 wird er in seinem Pionier-Batalion zur Truppenunterstützung an der Kanalküste eingesetzt. Ab 22. Juni 1941 gehört Kindermann zu den am Ostfeldzug beteiligten Wehrmachtssoldaten. Am 10. Oktober 1941wird der Bildhauer bei Turyshkino durch eine Granate verletzt und in die Heimat zurückgeführt. Er gelangt über ein zu Sulz am Neckar gehöriges Lazarett in Bad Imnau im Januar 1942 ins Lazarett nach Singen. Hier kommt es zur ersten Begegnung mit dem ehemaligen Akademiedirektor Walter Kaesbach, den Kindermann in seiner Studienzeit nicht getroffen hat. Die Vermittlung hatte Ludwig Gabriel Schrieber übernommen. Von Singen wird Kindermann im Mai 1942 nach Freiburg verlegt, wo ihm das linke Bein auf Höhe des Oberschenkels amputiert wird. Am 21. Oktober 1943 wird Hans Kindermann aus der Deutschen Wehrmacht entlassen.

Grete Kindermann und ihr Sohn folgen Kindermann im Dezember 1942 nach Süddeutschland. Auf Vermittlung von Walter Kaesbach kommt sie bei dem Künstlerehepaar Ilse (1904-1979) und Jean-Paul Schmitz (1899-1970) in Friedberg im Hotzenwald unter. Der zweite Sohn der Kindermanns Georg Michael kommt am 4. Mai 1943 in Säckingen zur Welt. Das Atelier und die Wohnung in Düsseldorf wird 1942 bzw. 1943 durch Fliegerangriffe zerstört. Das gesamte Frühwerk geht dadurch verloren. Im September 1943 ziehen das Ehepaar und die zwei Kinder nach Freiburg im Breisgau um, wo sie eine Wohnung bekommen. Sie verlassen die Stadt glücklicherweise vor dem 27. November 1944 wieder, als die Freiburger Innenstadt fast völlig zerstört wird.

1942 – 1957 auf der HÖRI AM BODENSEE

Dieser Katastrophe entkommt der Bildhauer mit seiner Familie, das sie wohl im September 1944 auf die Höri am Bodensee umsiedeln. Ferdinand Macketanz soll Hans Kindermann zum Umzug überredet haben. Er gehört zu einer ganzen Reihe von Düsseldorfer Künstlern, die Walter Kaesbach in die Nähe der Schweizer Grenze gefolgt waren. Diese Gruppe, der schließlich als einziger Bildhauer auch Kindermann dann angehört, geht als die Höri-Künstler in die Kunstgeschichte ein. Kaesbach hat die Familie Kindermann schließlich ihre Unterkunft zu verdanken, das Haus am See, ein Wochenend- und Feriendomizil des Ravensburger Architekten Heinrich Wurm (1895-1984) am Ufer zwischen Hemmenhofen und Gaienhofen. Sie leben dort unter einem Dach mit dem wesentlich älteren ehemaligen „Brücke“-Künstler Erich Heckel (1883-1970) und seiner Frau Siddi, die zurückgehend auf die Berliner Zeit Kaesbachs zu diesem seit 1910 Kontakt pflegen.

1944 setzt der künstlerische Neuanfang Kindermanns an. Über die Zeichnung kehrt er zurück zur Bildhauerei. Er knüpft mit Porträt- und Figurendarstellungen an sein Vorkriegswerk an und setzt sich mehr als zuvor mit der modernen figürlichen Bildhauerei im Stile der Plastik vor 1933 auseinander. Über eine zunehmende Statuarik seiner Figuren gelangt er in Auseinandersetzung auch mit den expressionistischen Skulpturen Heckels, die im Haus am See präsent sind, bis 1953 zu einem aktualisierten Figurenbild, das mit dem klassischen Vorbild bricht und der Reduktion der Nachkriegsästhetik entspricht. Mit Walter Kaesbach und Erich Heckel als Mentoren gelingt Kindermann der Neubeginn. Er ist in den wichtigsten Ausstellungen der Nachkriegszeit in Süddeutschland bis in die frühen 1950er-Jahre vertreten.

Am 27. August 1949 komplettiert Tochter Christine die Familie Kindermann. Doch kurze Zeit später folgt ein schwerer Schicksalsschlag. 1951 ertrinken Grete Kindermann und ihr Sohn „Stropp“ im Untersee. Diese dramatisch veränderte Lebenssituation veranlasst Kindermann, sein bislang ausschließlich autonomes künstlerisches Werk abzubrechen und sich um öffentliche Aufträge zu bemühen, die im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau Möglichkeiten für Großplastiken versprechen. Erste Arbeiten im öffentlichen Raum entstehen in Singen und Radolfzell. Doch der Künstler strebt in eine in diesem Bereich lukrativere Gegend. Seit 1947 bemühte er sich nach Düsseldorf zurückzukehren, nun nimmt er intensiver Kontakte dorthin auf. Unterstützt wird er dabei von Macketanz, der inzwischen eine Professur an der Düsseldorfer Akademie hat.

Zwei Brunnen-Aufträge für Industrieunternehmen und ein Relief für einen Schulneubau bringen erste Erfolge. Kindermann pendelt zunehmend zwischen Düsseldorf und Bodensee, wo die Familie weiterhin zuhause ist. Inzwischen heiratet er Ilse Szubinski (1919-1986), die eine Tochter mit in die Ehe bringt. Kaum holt er die Familie nach Düsseldorf nach, erhält er einen Ruf nach Karlsruhe an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste. 1960 lässt sich das Ehepaar Kindermann bereits wieder scheiden.

1957-1977 KARLSRUHE

Der Bildhauerei-Professor Karl Trummer (1906-1957) stirbt 1957 überraschend, Kindermann wird von Heckel, der an der Akademie seit 1947 lehrte, als Nachfolger ins Spiel gebracht. Noch im gleichen Jahr übernimmt er die Bildhauer-Klasse, 1959 wird er zum Professor ernannt. Neben seiner Lehrtätigkeit und ab 1963 bis 1973 auch seinem Rektoramt, widmet sich der Künstler weiter vor allem der Plastik im öffentlichen Raum. Einen internationalen Auftritt hat er 1958 auf der Weltausstellung in Brüssel, wo er im Auftrag der Bundesrepublik ein Brunnenensemble für den Deutschen Pavillon gestaltet. Ein monumentales Bronzerelief für Mannheim begleitet seine künstlerische Arbeit wie auch eine Monumentalplastik für den Campus der Karlsruher Universität. Von der abstrahierenden Figurendarstellung gelangt er dabei zu einer vom Figürlichen abgeleiteten zunehmenden Abstraktion, die in „Terra et mundus“ für die Karlsruher Universität ihren Abschluss findet.

Im Kunstbetrieb schließt er auf zu den namhaften Repräsentanten der Plastik in der Bundesrepublik auf. Nicht nur in Brüssel 1958, sondern auch in Baden-Baden 1959 zeigt er sich neben Bernhard Heiliger (1915-1995), Karl Hartung (1908-1967) und Fritz Koenig (1924-2017).

Noch einmal strebt er nach Düsseldorf. 1961 bewirbt er sich um die Nachfolge von Ewald Mataré, unterstützt wird er dabei von Ferdinand Macketanz und Günter Grote, der mittlerweile ebenfalls an die Kunsthochschule berufen wurde. Der Mataré-Schüler Joseph Beuys erhält die Professur, eine große Enttäuschung für Kindermann.

Das Jahr 1968 bringt für den Bildhauer eine erneute Wendung: Er heiratet die Ärztin Yvonne-Maria Allison (1941-2005) und gründet nochmals eine Familie. 1969 kommt Tochter Natascha zur Welt, 1972 der jüngste Sohn Caspar. An der Akademie ist er als Rektor die Zielscheibe der studentischen Protest, gleichzeitig erhält er einen erneuten Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, er gewinnt den Wettbewerb um die künstlerische Ausgestaltung des Sitzungssaales des Bundesverfassungsgerichts (BVG) in Karlsruhe. Das hölzerne Adlerrelief, das 1968/69 entstand, macht seine Arbeit in ganz Deutschland bekannt. Die teilweise abstrahierende Figuration der Darstellung führt ihn zurück zum Naturstudium und zu seiner Figuration der Nachkriegszeit. Er bricht mit der Abstraktion und arbeitet fürderhin ausschließlich figurativ. Für den Künstler gleicht dies einem Bekenntnis zur Figürlichkeit, zu seinen Ursprüngen und der expressionistischen Plastik. Seine künstlerische Wahrnehmung in der Öffentlichkeit bleibt anschließend darauf beschränkt.

Die plastischen Porträts von vier befreundeten Professorenkollegen markieren den Stilwandel, der erstmals auf religiöse Motive übertragen wird, als er 1972 in Assamstadt die katholische Kirche St. Kilian plastisch ausgestaltet. 1972 zieht die Familie Kindermann auch nach Gleishorbach in der Südpfalz, wo der Künstler sich in der ehemaligen Dorfschule ein Atelier einrichtet, das er nach seinem Eintritt in den Ruhestand bis zu seinem Lebensende nutzt.

1977-1997

Die Emeritierung 1977 markiert den Beginn des Spätwerks des Bildhauers. Wohnen und Arbeiten finden in der familiären Umgebung statt. Die Familienmitglieder bestimmen seine figurativen Motive und geben Anlass zu Farb- und Materialexperimenten. Sein letzter großer öffentlicher Auftrag ist der „Entenfangbrunnen“ im Karlsruher Stadtteil Mühlburg 1979. Der Rückzug ins Private wird für den Künstler zum Ausdruck völliger Unabhängigkeit vom Kunstbetrieb. In Ausstellungen ist er vornehmlich im retrospektiven Kontext vertreten, in Erinnerungsausstellungen an die ersten Nachkriegsschauen. Eine seiner letzen Arbeiten ist ein Selbstporträt, das einzige in seinem gesamten bildhauerischen Werk. Es gleicht einem künstlerischen Vermächtnis.

Am 11. Mai 1997 stirbt Hans Kindermann in Gleishorbach.